【創業の軌跡】Vol.10 PKSHA Technology/上野山 勝也

第一線で活躍している起業家の創業前後からPMF辺りまでのお話を伺う「創業の軌跡」。第10回目となる今回は、PKSHA Technology創業者の上野山さんにご出演いただきました。本稿は要約版になりますので、フルver.についてはぜひPodcastで聞いてみてください。

-

目次

- 自己紹介

- 「フォーカス」と「探索」のバランス

- 「偏愛」がなければ最初の壁を越えられない

- 偏愛と顧客ニーズの調整

- 事業を任せられるようになったタイミング

- 採用とビジョンを掲げることが経営者の役割

- 視座の高まり方

- 次回のゲストとお知らせ

出演者

・PKSHA Technology/上野山勝也

・ジェネシア・ベンチャーズ/鈴木隆宏、一戸将未

自己紹介

上野山さん、簡単に自己紹介をお願いします。

PKSHA Technology(以下PKSHA)の上野山勝也です。当社は、音声や人の言葉、あるいは映像等をソフトウェアに認識させて処理する技術をコアにしたBtoBのソフトウェア企業です。さまざまな形で世の中のあらゆる企業向けに製品を使ってもらうという事業を展開しています。私は30歳で起業していますが、20代で大学での研究、コンサルティングファーム、シリコンバレーでのグリーのアメリカ進出サポート等を経て起業し、それから10年が経過しています。

もともと新卒でBCGに入社されて、そこで4年間働いた後に東京大学へ復学し、松尾研究室で博士号を取得されていますが、なぜ東大に復学したのか教えてください。

創業の原点という意味で言うと、2006年辺りの修士過程で、就活も終わっている状況で、シリコンバレーへ行く機会がありました。大学時代は、先輩などに、「おまえつまらなそうにしてるな」と常々言われるようなキャラクターであり、ある日、気を利かせてくれた人から、シリコンバレーに行けるツアーがあるから行ってきたらどうだと勧められました。その際、『ウェブ進化論』を書いた梅田望夫さんのサイトを見るなど、今のようにインターネットが広がっていない時代でかなりニッチな分野に興味があった私が、小論文で倍率20倍程度のセレクションを経て、サンフランシスコのApple Store1階に集合する機会を得ました。

その場には15人の若者が集まり、三日三晩、アメリカで活躍している起業家やGoogleやAppleの中にいる日本人たちとひたすら議論をするといったイベントが行われました。この経験が起業の原点と言えます。その3日間は衝撃で、極めて面白い経験でした。インターネットバブルがはじけた後、Googleのみが急激に業績を伸ばしているシリコンバレーにおいて、デジタルの領域でリアルに活動している人たちが持っている思想や目つきのようなものを目の当たりにし、極めて未来的であり、なおかつ、日本にはない空気感をまとっていると感じました。それ以降、その経験が強く脳に焼き付いていました。

日本へ戻れば就職が決まっていましたが、実は、内定を辞退しようとも考えました。ただ、入社の1カ月前であったため、さすがに身内や周りから「ふざけるな」と言われ、結局は入社しました。

BCGに入社してみると、やはり良い会社で、4年間在籍していたのですが、常に私は1人だけ「デジタルの仕事がしたい」と言い続けていました。2007年だと記憶しています。当時、そのようなことは誰も言っていませんでした。今でこそコンサルではデジタルの話が当たり前になっていますが、当時は、変なやつだなといった目で見られながらも、そのようなことを言う人はいなかったため、日本を代表するようなインターネット企業の仕事もいろいろと経験させてもらいました。入社後4年ほど経過し、退職して大学へ戻り、デジタルへオールインすることに決めたのが26歳のときです。

シリコンバレーの衝撃体験を経て、コンサルを辞めてデジタルで生きていこうと決めた26歳のタイミングが、自分の道を選ぶという意味ではある種の起業のきっかけだったと言えます。

起業したいと考えていても、いったんコンサル等でビズサイドを経験してから起業の道へ進む選択をする方も多いと思いますが、上野山さんはそのような考えではなかったのですね。

将来、これをしたいと考えているから手段としてこれを選ぶといった発想は、基本的に全て間違っていると思います。これは今だからこそ偉そうに言えることですが、就活当初は私もそのようなことを考えていました。研究室には私も含めて同期が3人いますが、3人中2人は上場し、1人は当時少し変わった研究をしていました。その同期に、「こうでこうで、こうだから、これをキャリアに選ぶといった考えは絶対にやめろ。そのものが夢中な人に100%勝てない」と言われ、今になると彼の話していたことは真理だったなと感じます。

先ほど、PKSHAの事業内容について教えてもらいましたが、創業時の人数、上場時の組織規模、現在の組織規模を教えてください。

創業は10年前で、私ともう一人の2人で創業しています。創業5年後に上場しており、その際は社員25名、売上は10億円程度です。現在は、売上が100億円を超え、社員数は400名程度です。

上場時と現在とで、組織の人員構成やエンジニア比率等は変わっていますか。

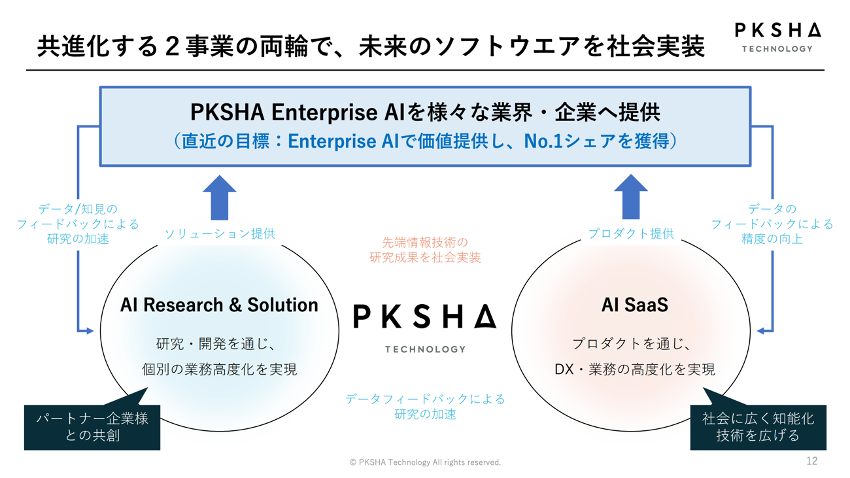

大きく変わっていますし、事業モデルもかなり変わってきています。事業としては、ソリューション型とプロダクト型があり、上場したタイミングはソリューションとプロダクトの比率が8対2でした。現在は5対5、あるいは4対6といった比率になってきています。プロダクトでは、ある種のSaaS的なモデルでディストリビューションしていく、The Model的な組織にもなっています。

「フォーカス」と「探索」のバランス

事業アイデアの着想について教えてください。最初はソリューション型で起業されていると思うので、アイデアの着想といったところはそれほどないかもしれませんが、現在の決算説明資料等を見てみると、『AI SaaS』のプロダクト側の比率がかなり上がってきています。創業時からAI SaaSやプロダクトの構想は抱いていたのでしょうか。

まず、AI SaaSという言葉はここ2、3年で社内で出てきたものなので、創業時は当然ながらその言葉自体がありませんでした。創業時はプロダクトでいくと決めており、実は初期はAPI課金型プロダクトに取り組んでいました。プロダクトへの憧れを強く持っており、どのアングルで入っていけばいいのかを考えていたのですが、デジタルの中で、好きでもあり得意な領域はどこかというと、マシンラーニングの領域だろうといった結論になり、最初は、『マシンラーニング×スクレイピング』といったイメージの事業を始めました。構造上、収益性が爆発的に伸びるはずといった考えで始めましたが、実際には全く伸びませんでした。

この話にはいろいろなポイントがあると思いますが、まず、それほど志が高くないアングルで入っているのはそのうちの一つになるのではと考えています。創業期に考えていたのは、このメンバー2、3人が自分たちの力で食えてキャッシュフローが回ること、つまり、自分たちが動かなくても一定の利益が出ることを目指していました。実際に開発したところ、一応は売れましたが、5社程度売れた後に、他に自分たちのソリューションを買う会社はどこにもいないことに気付きました。皆が、マーケットが大きい所でビジネスをしろと言っていたのは本当だったのだと分かったのが最初の1年です。

また、当時、受託開発やカスタマイズには絶対に手を出してはいけないと思い込んでいたのですが、一度取り組んでみようかとなりました。実際に取り組んでみると、数千万円程度の案件を取れたことがあり、自社でできることも広がっていき、人が雇えるといったことに気付き、人員を増やし始めました。いろいろなものを作っていく中で共通しているところが見えてきて、それがプロダクトに進化していくといった流れもできました。事業を再現性ある形でつくっていく方法論は、あるようなないような誰も分からない話だと思われますが、創業後3、4年経過した辺りで、フォーカスすることと探索することのバランス感覚や、組織として探索能力をいかに持ち続けるかといったところが実は非常に重要なのだろうなと考えるに至りました。

ではそのタイミングで探索、つまり顧客にカスタマイズする方向にかじを切ったということですね。

はい。受託といってもさまざまなものがあります。誰も作れないものの受託は、受託ではなく、ある種のソリューションになります。よくよく考えると、それらは収益性が高いと分かってきました。収益性の高いものとそうでないものが分かり、そこに何の違いがあるのか見ていくと、われわれしかできないものは収益性が高いと理解できました。経済の教科書に書いてあったとおりの展開を実際に目にしました。誰でもできることを受託すると収益は出ないという当たり前のことを体感して学んだのですが、最初の2、3年はそのようなレベル感でした。

「偏愛」がなければ最初の壁を越えられない

LayerXの福島さんの回で、福島さんが、「ディープダイブできることが一つの強みになる可能性がある」といったお話をされていました。特に、既存産業やDX系のプロダクトは、まずディープダイブしてみないと課題は見えてきづらいと思います。

ただ、その産業や企業にディープダイブできるスタートアップばかりかというと、信頼関係がないことなどもあり、まず任せてみるかといった考えになりづらいと思います。その中で、まず企業から受託案件を取れることが一つの強みとなり、そこがきっかけとなりディープダイブすることができ、結果的に課題を見つけられるといった流れがあります。

そうですね。さらに言うと、それを突破していく会社と突破していけない会社の違いは、その対象に対する偏愛が強いか否かという要素が極めて大きく影響すると考えています。

Twitterで、原体験は必要か否かといったトピックが盛り上がっていましたが、私は原体験というか、創業者に宿っている熱、エネルギーのようなものとマーケットの整合性が極めて重要であると考えています。Founder Market Fitのような話です。出発点は創業メンバーの中に宿っているエネルギーの高さですが、われわれの場合は、デジタルやマシンラーニングの領域が極めて面白いものと考えていました。今思えば好奇心のみではなかったのですが、いろいろなものが掛け合わさりながらエネルギーを生んでいました。そのエネルギーがマーケットやクライアントとぶつかり、いくつかのものが紡ぎ出されていき、事が起こっていくといった流れがありました。何が言いたいかというと、そのようなエネルギーがない中でTipsのみを踏んでも、恐らく事は起こらないのだと思います。

偏愛と顧客ニーズの調整

次に、事業についてお伺いします。研究室からの起業の場合、技術ファーストになりがちで、マーケットインというよりもプロダクトアウトになってしまうといったイメージがよくあると感じます。上野山さんは、初期に作ったソリューションにおいて、顧客のニーズをどのように捉えていったのでしょうか。

仮説を持って開発し、顧客へひたすら当てていくといった感じでした。最初の1年間は、顧客学習を最大化することがゴールだと決めて動いていました。なおかつ、極力、人に聞かないという謎のルールを置いていましたが、結果的にそれはよくなかったと受け止めています。

人に聞かないというのは具体的にどういうことですか。

皆が自身でラーニングしたことをそれっぽく言うとバイアスが入るかと考えていたので、一度、ゼロベースで取り組んでいました。

仮説を持って顧客へ当てにいくというのは、実際にソリューションを作って当てにいっていたのでしょうか。

基本的にはsell before buildの考え方でした。

そこからさまざまなソリューションを作っていくことになったと思いますが、完全に、技術ありきではなくニーズありきのほうへ振っていったイメージでしょうか。

どちらかというと、技術とニーズのアンドを取れる部分を探索する感じでしょうか。組織に宿っている雰囲気および偏愛のようなものから著しく逸脱したものもありますが、その当時はそれも含めて探索していました。ただ、今考えると絶対に選択してはいけないと思います。

自分たちがその技術を活用して行いたいことと実際に顧客のニーズに応えることの間に、もしかするとギャップがあったのかもしれないと推測していたのですが、実際にはいかがでしょうか。

普通に進めるとギャップが発生するため、発生しないように調整してきたというイメージです。手当たり次第に進めるとギャップは生じます。何に取り組み、何に取り組まないか、その当時は意識化できていなかったと思いますが、これを進めても意味があるのだろうかと疑問を抱くものには取り組んでいなかったと記憶しています。これに取り組めば面白いのではないかと感じたものは進めました。そこに偏愛の物差しが入っており、それは言語化されていませんが、組織の雰囲気や当社のメンバーが面白いと思うか否かに強くアラインされています。今だからこそ言語化は一定できますが、雑な言い方をすると、面白いもの、テンションが上がるものしか取り組まないといったイメージでしょうか。

その当時、中長期的に、マシンラーニングの技術を使ってプロダクト化していくビジネスを行っていたプレーヤーは他にいたのでしょうか。

ほぼ存在していなかったと記憶しています。外部資本を入れずにそのようなビジネスをしていた会社が1社もなかった状況です。創業後3、4年辺りには、外部資本を入れて、ディープラーニングベースのビジネスを行う会社は何社か出てきていました。ただ、あの時点でマシンラーニングがどこに刺さるのか、VCも含めて誰も答えは分かっていなかったでしょう。振り返って見れば、この領域はいけるのではないかと握ってしまうと探索能力が下がるだろうといった考えを持っていたのかもしれません。

事業を任せられるようになったタイミング

次に、組織と採用についての質問です。創業時のメンバーは2名とお伺いしましたが、なぜ上野山さんが代表に就かれたのか、おのおのの役割はどのように整理していたのかについてお話しいただけますか。

共同創業者は研究室の後輩ですが、後輩にはテックのほうを担当してもらい、私は全体を見ていました。創業した瞬間は後輩を代表にしています。ただ、それほど強い意味があるわけではなく、顧客と会話する際、名刺に代表取締役と書いているより商談しやすいだろうと考えたこともあったのです。「社に持ち帰って調整してきます」と言いやすいので。

創業時、役割分担は何も決まっておらず、今思えばよくない話ですが、上場するまでは人事制度も整っておらず、ひたすら市場と向き合って探索していました。外から見ると、いろいろ計算されていたかに見えるのはベンチャーあるあるですが、想像されているよりもカオスでした。

確かに、後から振り返るといくらでもきれいに語れますが、その当時はかなりカオスだったと思います。上野山さんが組織面についてそれほど得意ではなかったのだろうと客観的に見て感じていました。現在、組織が急速に拡大していますが、ギアチェンジのタイミングやきっかけがあったのですか。

いまだに組織が得意という感覚は全くありません。ギアチェンジというよりは、社内に優秀なリーダーが増えているということなのでしょう。

社内で任せられる優秀なリーダーが増えてきたため、結果的に組織が強くなっていっているというイメージでしょうか。

そのようなイメージです。創業時や上場時と比較すると圧倒的に強くなっています。

そのようなリーダーの人たちは中から育てたのか、外から採用したのかどちらですか。恐らく両方だと思いますが。

両方ありますが、中から育っていった人が比較的多いと思います。事業グロースが人を成長させるというのは間違いありません。事業グロースで市場と格闘しながら成長していった人材はそれほど存在しません。

マネジメントにおいて、そもそも自分が任せられないといったことが課題であるケースも多いと思われますが、上野山さんはそのような課題はなかったのでしょうか。

一定程度はありました。振り返ってみると、上場するタイミングは売上10億円程度であったため、ほぼ自分自身で見ることができます。私が変容したタイミングはさらに後にあるのですが、創業期やゼロイチの瞬間においては、そのような意味での成長はしていなかったと自覚しています。事業のポートフォリオが増えていく中で認知限界を超えていき、一つ一つに介入できなくなっていきました。結果的に、それぞれの事業をリードしている人たちのほうが解像度は高いため、任せることができたといったイメージです。

その任せられるタイミング、組織変容のタイミングは徐々に出てきたのだとは思うのですが、明確にこのタイミングだと言えるものはあったのでしょうか。

3、4回ありました。上場したタイミングの組織構造はほぼ文鎮型で、1対28といったイメージでした。本当はそうではないのですが、人事制度もなかったため、そのような形になっていました。そこから、1対3対80等の形になっていきました。そこで一度フェーズが変わっています。他にも同様のことが2、3回あったと記憶しています。

必要に迫られて任せざるを得なくなったのでしょうか。

私が任せたといった格好いい話ですらなく、いろいろと頑張っている中で、誰かがそこを担わなければならなくなり、その旗をメンバーが取ってくれたといったイメージに近いと思います。

採用とビジョンを掲げることが経営者の役割

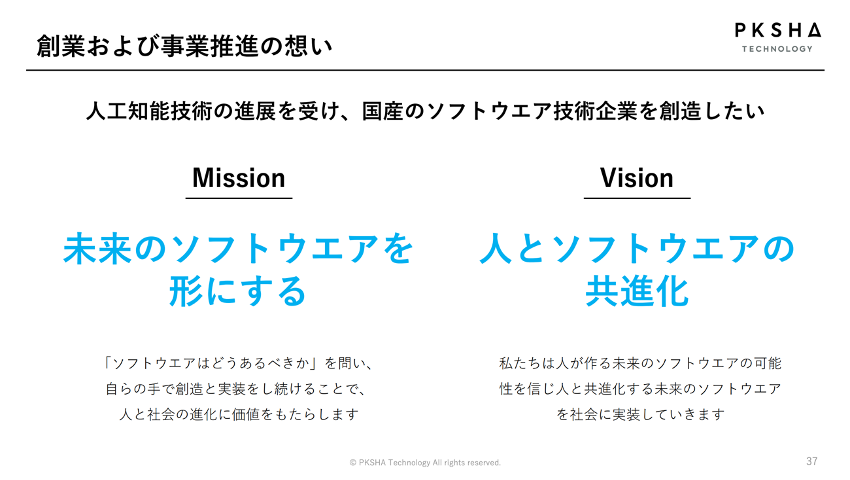

現在、PKSHAではビジョンやミッションを明確に掲げられていますが、言語化等に動き出したタイミングはどの辺りでしょうか。

最初は上場のタイミングだったと思います。その後、さらに言語化が進められていきました。

何かきっかけがあったのでしょうか。

コンセプトメイキングというか、人が多く集まっている中で意識統一を図ったり、同じ未来を見たりする上では、言葉やコンセプトの切り出し方が極めて重要なのだと分かっていったのだと思います。規模が大きくなるにつれて社員と一対一で話せなくなるので。

振り返ると、創業期から3、4年辺りまでは、そのような言語化やビジョン、ミッションをつくることが非常に苦手だったと言えます。徐々に、自分の役割が採用とビジョンを掲げることになっていきました。ビジョン、ミッションは大事だと思います。ただ、ビジョン、ミッションは言語化すれば終わりかというと、そもそもコアメンバーの持つエネルギーのようなものが存在しているか否かが重要です。それを言語化するという流れなのです。なおかつ、ややこしいことを言いますが、持っている熱エネルギーのようなものが市場とのインタラクションによって磨かれていき、さらに強まっていきます。初期のフェーズはある種の、動物的な初期衝動のエネルギーですが、それがクライアントに使ってもらい、さまざまな人とインタラクションすることで、より拡大し、さらにプラスの何かに変わっていきます。この強度が極めて重要であり、それを組織の中に流通および循環させて強靭にする行為が言語化なのです。言葉というよりは、エネルギーが大事だという感覚を強く持っています。

PKSHAが掲げるビジョンやミッションを拝見しても、もともと創業時に上野山さんが抱いていた偏愛とそれほど遠くない気がしています。一方で、そこから顧客へソリューションやプロダクトを当てる中で、より磨かれて言語化できるまでに至ったというイメージでしょうか。

そのようなイメージです。実は、3年前辺りに自分自身が変容していったフェーズがありました。内に持っているエネルギーは変わっておらず、基本的にはテックに対する偏愛ですが、その表現方法や駆動しているエンジンが最初のフェーズではかなりアングロ・サクソン的だったのかもしれません。それによってひたすらドライブをしていました。そのようなものは著しい成長スピードを生む面もあるのですが、組織の中では心理的安全性がそれほど育たないといったことも引き起こします。私が全てをドライブすると、組織が徐々に疲弊していく現象が起きてきました。あるタイミングで、そのモードが大きく変わりました。そもそも何のために取り組んでいるのか追究していった際に、プロセス自体も重要であり、プロダクトインパクトが全てだと思っていたのですが、そこに参加している人たちの体験も重要だろうといった考えに変わっていきました。モードが変わっていくと、表現や言葉遣い、ホームページのたたずまいまで大きく変わります。そういったものは経営陣のメンタルモデルが変容した瞬間に変わっているはずです。

モードが大きく変わる際に何か影響を与える出来事があったのでしょうか。

実際に無理がきていたというところが一定程度はありましたが、見ないふりをしていました。そこで、ある種、コーチング的な関わりで自分を見つけ直す機会を持つことで、自分が一部のものしか見ないようにしていることに気付いたのです。例えば組織を良くしようとしている人がいても、自分が無視してしまうといったことはスタートアップの中でしばしば起こっていると思われます。創業者がある特定のパターンのみを拾い上げており、本当はそれらと違うことが組織内で山ほど起きているが、見えないといった状態になっているのです。それは良い面もありますが、悪い面もあります。スタートアップはエネルギーレベルの高い人が創業しているケースが多く、その組織の中は高い熱量に包まれていますが、そのモードのまま進み続けることはできないのだと感じます。

多くの場合、動物的にどうにか事業を立ち上げながら組織が育ち、整っていきます。最初から組織のフレームをつくり、そこへ当てはまるライトパーソンを探すといった動きは珍しいと感じます。

熱量が極めて分かりやすく伝わってくる経営者とそうでない経営者がいます。分かりやすく伝わる人は、それなりの組織人数になっても、文鎮型とまではいきませんが、それに近しいような組織形態で対応できることが多いと思います。一方で、熱量が伝わりにくい経営者の場合、自分の熱量のみでドライブしていくと、がたがくるタイミングも早いといったイメージがあります。自分が熱量を伝えやすい人なのか否かといったところをベースに、どのタイミングで組織としての形態を変えていくのか整理していく必要があると感じます。

視座の高まり方

上野山さん個人についてお伺いします。創業期に限らず、経営者としてのセンスの磨き方や嗅覚の磨き方、あるいは視座の高め方について、どのように捉えられていますか。

元も子もないことを言えば、事業が成長すれば視座が上がっていくという流れは確実にあります。

経営者という言葉自体に違和感がなくなったのはここ1、2年の話です。2年前までは、そもそも経営者としてといったことを一度も考えたことがありませんでした。自分のことを表現するなら何なのかと聞かれれば、事業家、起業家と答えていました。マーケットなど、外ばかりを見ており、組織の中を全く見ず、自分の中も見ない人間でした。

自分が何を分かっていないのか徐々に理解できるようになってくるといった感覚は皆さんにも覚えがあると思います。自分はこの領域を分かっていない、一方、あそこの領域は分かっている人がいるといった情報が、大半の事象においてマッピングされていきます。それは、別に視座の話ではなく、ただの教師データの話である可能性も考えられますが、それが一つの話として思い浮かぶところです。

本当は取り組んだほうがいいけれども、やりきれていないことについて考えてみます。例えば、私であれば、全く異なるフェーズで取り組んでいる経営者の人と日々一緒にいることが恐らく最も早く会社を伸ばす方法だと考えています。例えばフェーズがだいぶ先にいっている経営者の方と常に一緒にいれば会社は急速に伸びるでしょう。ただ、研究の方に興味がありやりきれていない部分もあります。私の中で友人は重要です。友人と相互作用すると勝手に進化していくという実感があります。

次回のゲストとお知らせ

次回は番外編としてジェネシア・ベンチャーズ創業者の田島が出演いたします。皆さん、ぜひ楽しみにしていてください。

また、PKSHA Technologyは現在積極的に採用活動を行っております。ご興味のある方はぜひこちらからチェックしてみてください。