【丸井グループ】それぞれの「しあわせ」のために ―インクルーシブで豊かな社会について、共に考えよう、共につくろう―|Players by Genesia.

大量生産・大量消費の高度成長期を経て、生活インフラと物質的な豊かさを一定程度手に入れた私たちは今、改めて「真の豊かさ」に向き合うタイミングに差し掛かっていると感じます。デジタルの力は、情報格差を埋め、機会をもたらし、個のエンパワーメントを後押ししています。その中で何を選ぶかは、他でもない私たち自身の選択によります。

豊かさとは何か?私たちは何を望むのか?

私たちのあるべき姿、大切にしていくべき想いとは何か?

その中で、企業が果たす役割とは何か?会社とは誰のためのものか?

そんな問いに真正面から向き合い、未来を見据えた、人と人、人とモノやコトとのあり方について考え抜き、その場や機会の創出を牽引するPlayersがいます。

「売らない店舗」を掲げた場づくりや、ベンチャー・スタートアップをはじめとした様々な人やモノ・コトとの共創に積極的に取り組む、丸井グループ。今回は、ジェネシア・ベンチャーズのLP(Limited Partner)でもある同社の代表・青井さんと田島との対談をまとめました。これからの個人と企業のあり方、そしてこの世界・この社会における私たち一人一人のあり方について、一緒に考えてみましょう。

差別への理不尽を感じていた、子ども時代

青井さん、本日はよろしくお願いします。

早速ですが、幼少期の青井さんについて教えていただけますか?今の経営者としての考え方やいろいろなステークホルダーとの関係性の持ち方など、そうしたベースが幼少期にあったりするのではないかと思っています。ご兄弟はいらっしゃいますか?

妹と二人です。

どんなお子さんだったのですか?

全く予期していなかった質問ですね!

そうですね、子どものころは・・・・あまり変わっていないと思うのですが、いじめられっこかいじめっこかで言えば、どちらかというといじめっこ側でした。でも、いじめられる要素もあって。漫画とかの世界だとけっこう裕福な家庭の子どもって威張っているんですけど、(自分もどちらかといえばそうした立場であったのに)僕はけっこういじめられて、「漫画と違うじゃないか!」と思っていました。自分の出自というのは人にいじめられるのだ、ネガティブイメージを持たれるのだ、というマイノリティ感やコンプレックスのようなものを感じていて、差別といってもいいのかもしれませんが、そういうものに敏感でしたね。いじめっこでありながら、差別は気にしているという。

僕は子どものころ、宮沢賢治がすごく好きで、その作品の中にそういった差別のようなテーマを扱った話があったんですけど、それがずっと好きでした。軽度の知的障害を持った主人公の話[*1]で、周りから時折からかわれたりするんですけど、本人は心が優しくて穏やかな子なんです。その主人公がある日、何を思ったか「杉の木を植えてくれ」と言って、親に一生に一度のお願いをするんですね。それで、杉を植えてもらうんですけど、そこにいじわるなおじさんが来ていじめられて、それがもとで主人公は病気をこじらせて死んじゃうんです。でも、その杉の木がやがて大きくなって並木になって。そうすると、小学生たちがその並木を行進して歩いたり遊び場にしたりするようになるんです。それから、その土地の出身でえらくなった博士が何十年ぶりかにそこを訪ねたときに、主人公のことを思い出して、「僕が子どものころにちょっと変わった少年がいて、みんなでその子のことを笑ってたんだけど、その子の植えた杉がこんなに大きくなって、子どもたちが楽しく遊んでいる」「何が人の幸せかってわからないですね」と言うんです。妙にその話が記憶に残っていて。幸せって型にはめられないというか、個々によって違うので、それぞれが自分の人生を生きられることが大事で、矯正したり妨げたり、そういうことはすごく嫌だと思っていました。差別が嫌いだという想いとも近いと思います。

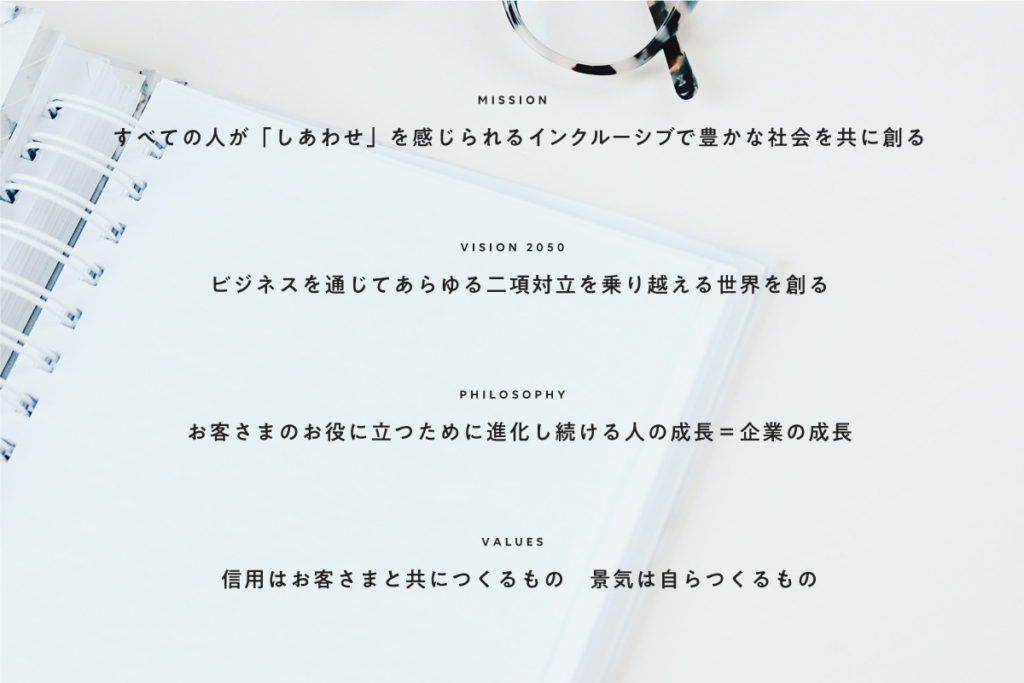

今にして思うと、当社にも『すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブで豊かな社会を共につくる』というミッションがありますが、僕はけっこう若いころから、自分の努力や個性とは関係のないことで差別されたり色眼鏡で見られたりすることに対して、抵抗や理不尽を感じていて、それをどうにかしたいという気持ちがあったのかもしれません。

[*1]虔十公園林(けんじゅうこうえんりん):宮沢賢治の短編童話である。賢治が亡くなった翌年(1934年)に発表された。|Wikipediaより

「できるだけ遠回りしよう」と、道を選んできた

小学生のころのお話ですか?

そうですね、小学生くらいかな。

僕は小学生のころ、リーダーシップに興味があって、4年生くらいのときにリーダーシップの要素って何だろうって考えていました。その答えが、今思えば稚拙なんですけど、一つは「怒らないこと」、もう一つは「おもしろいやつであること」で、意識していたんです。

なぜリーダーシップに興味を持ったんですか?政治家になりたかったとか・・?

僕はあまり恵まれた家庭ではなかったので、経営者や起業への憧れがたぶんあって、そこに向かう上では自分なりの軸というか、リーダーシップを持っておきたいと思ったのかなと思います。

僕はむしろリーダーシップってすごく苦手で、自分と一番縁遠いものという感じでした。社長になってからもずっとリーダーシップに自信がなくて、ずっと逃げ回ってたという感じです。

そんな風には見えないですね。

あるとき、ハーバード大学の先生で『静かなリーダーシップ』[*2]という本を書いている方にお会いしたんですけど、実際に本当に物静かな人だったんです。僕にとってはそれまで、リーダーシップって獣のようなイメージがありました。僕の父もあだ名が「ライオン丸」で、猛獣みたいな人で。でも、その先生にお会いして、マッチョで肉食系の人だけがいいリーダーになれるわけじゃなくて、物静かで、臆病だったり慎重だったり、我慢強くて、協調的だったり現実的だったり、そういうリーダーシップもあるということを学びました。自分は自分でいいんだ、と思えました。

経営者になることをずっと意識されていたんですか?

うちは、祖父が創業者で、父が創業者の長男として後を継いで、その父の長男が僕なので、ある意味で生まれたときから後継者とされていたんですけど、自分としては「なるのかな」「ならなくちゃいけないよな」という気持ちと、「できれば逃げたいな」「違うものになりたいな」という気持ちがアンビバレントな状態でした。後を継ぐという既定路線を行くことが、自分の人生を生きるということじゃなく、人に押し付けられた、他人の人生を生きることになっちゃうんじゃないか、という恐れは常にありました。

仮に経営者でなかったら、なりたかったものはあるのですか?

けっこうありますね。主にアート系です。バンドでドラムをやっていたのでずっとミュージシャンになりたくて。オーディションでけっこういいところまでいったりしていたんですけど、ドラムのミスが多いねって失格になっちゃって・・自分が迷惑をかけてるという責任から断念しました。次は、文学とかそっちの方に行きたかったです。でも、友達に天才的なヤツがいて、とても彼みたいなヤツとは競い合っていけないなって断念して。

もともと商売も好きでしたし、ファッションや流行も好きだったんですよね。人が次にどんなものに関心を持つかというトレンド予測みたいなことを若いころからしていました。けっこう当たったりもしていたんです。じゃあそっち行ってみようかなって。

経営につながっている部分もありそうですね。

好きだから、言われなくても考えちゃうというのはあるかもしれないですね。

進路を決める上ではどんなことを考えていましたか?

僕の場合は、けっこう変わり者というかあまのじゃくなので、できるだけ遠回りしようという気持ちがありました。急がば回れっていうじゃないですか。相場の世界にも「人の行く裏に道あり花の山」っていう言葉があるんですけど、最短距離を行くんじゃなくて、いかに遠回りするかっていうことはずっと考えていましたね。だから大学も、経済学部とか商学部とか法学部じゃなくて、文学部に行ってやろうと。

[*2]静かなリーダーシップ:ジョセフ・L. バダラッコ (著), 高木 晴夫 (監修), Jr. Badaracco,Joseph L. (原著), 夏里 尚子 (翻訳)

社長って、社長にならないとわからない

僕の場合は、今のベンチャーキャピタル(VC)という道は、新卒で銀行に入ったことが大きく影響していると思っています。社会を体全体だと考えると、銀行って、お金という血液を全身に送り出す心臓みたいな存在だと思っていて、血液が巡ることによって情報もついてきて、それらが社会全体を巡るわけじゃないですか。僕は子どものころから経営者に興味があったので、若くして経営者に出会える職業って何だろうって考えたときに、それが銀行員だったんです。ただ、銀行での仕事で経営者に信頼されればされるほど、新しいチャレンジについて相談される機会が増えてきました。今はAという事業で黒字化しているけど、新しくBという事業にチャレンジしたい、田島さんどう思う?と。そして、それに対してお金を貸してくれないか?という相談をすごくもらうようになったんですね。でも、銀行は過去の実績がないと基本的にはお金を貸せないわけです。そのときに、未来の可能性を信じて投資をする方がおもしろいし、新しい事業やサービスを作っていく方がいいなと思って、VCに興味を持ったという経緯があります。

青井さんも、最初から社長ではなく、現場の仕事も体験されたと思いますが、その中でスイッチが入る瞬間や起点などはあったのでしょうか?

スイッチは、なかなか入らなかったですね。僕は、29歳のときに取締役になって、44歳のときに社長になったんですけど、この29と44というのがちょっとおもしろい数字でして・・僕の同級生に、星野リゾートの星野社長と、富士急行の堀内社長がいるんですね。彼らは、28とか29くらいで社長になっているんですよ。それで、僕が社長になったとき、当時星野リゾートはけっこうな人気企業だったので、星野さんに講演に来てもらったんです。彼がやっている、買収先の従業員と対話しながら戦略を組み立てて成功させていく、というような、みんなの意見を聴いて経営に活かしていくこと ―今僕らは「共創」と言っていますが―、そういうことを彼はうまくやっていたので、僕らもやりたいなぁと思ったんです。講演での星野さんは、実に立派な経営者で惚れ惚れしました。また同時期に、富士急行の堀内さんにも社外取締役として来てもらったんですが、彼も立派な経営者でした。ただ、考えてみたら、彼らにはすでに社長として15年近いキャリアがあるんですよね。だから、自信もあるし、いろいろな挫折やそれを乗り越えることも経験している。

社長って、社長にならないとわからないなって思います。トップにならないと学べないことがあったり、社長でないと入れない人的ネットワークがあったりして、そういったことを考えると、(星野さんも堀内さんも)二代目とか三代目とか、僕と似たような立場なんですけど、早くからやり出した方がいいのかなと思いましたね。逆に言うと、僕のスイッチが入ったのは、社長になってからなんですよね。それどころか、社長になってからもスロースタートでしばらくスイッチ入らなくて。社長になって二年目に経営危機が訪れて、それがその後七年続いた長く苦しい冬の時期になったんですが、そうなってやっとスイッチが入った感じです。遅咲きというか、スタートアップやベンチャーの人たちからすると、そんなに遅いんですか!?という話だと思いますが・・

10年かけて、「土」を耕してきた

先日のランチでもお伺いしましたが、当時、創業初の大赤字というタイミングで社長になられたんですよね。それは経営者としてめちゃくちゃスイッチが入りそうですね。

そうですね、めちゃくちゃ鍛えられましたね。当時は本当に大変でしたが、今思うと、あの七年間の経営危機がなかったらロクなものになってなかったかもなぁと思ったりします。星野さんや堀内さんから15年遅れて社長になったわけですけど、その七年間で倍の時間分くらいを圧縮して学べた感じがしますね。

ランチのときに印象的だったのが、一切リストラせずに経営危機を乗り越えたというお話でした。つまり、TEAM 丸井グループとの共創というか、ワンチームで乗り越える思想がそもそも当時から青井さんにあって、丸井グループが危機を乗り越えたように感じました。それが今のビジョンやミッション、バリューに繋がっている気もしました。青井さんの幼少期の「誰でもそれぞれに幸せがある」という想いとも有機的に繋がっていると感じます。 ビジョンやミッションはどのように作り上げていったのですか?

経営危機になったときは、本当にいつ潰れてもおかしくなかったんですよね。買収の話もたくさんありましたし、いつまで単独でやるんだという脅しみたいな話もありましたし、取引先も次々と去っていくわけです。そういう中で、ある意味開き直って、原点から、どうすればいいんだっけ?何でこうなっちゃったんだっけ?何か道を踏み外していなかったっけ?と考えました。お客様や世の中の役に立てない状況に陥っちゃってる、それなら原点からやり直すしかない、と思っていました。じゃあ原点って何なのか―?

当時、経営理念を作ったんですけど、その一つが「人の成長=企業の成長」というものです。よく、企業は人だと言いますけどまさに、企業って人の成長以上には成長できない。そうすると、トップの器とかいう話じゃなくて、チームの話なんですよね。チーム全体として成長できれば、そこまで企業は伸びる。瞬間的に何かが大当たりして伸びることはあっても、結局はまた戻っちゃうじゃないですか。持続的に成長するということは、人の成長、チームの成長の度合いによる。むしろ、人の成長、チームの成長のペースでしかない。そう考えると、リストラをして会社の業績がよくなるというのはまったく意味のないことなんです。

会社というのは本当に、人そのもの。人が活躍するための場所、自己実現の場所、個人が社会と接するための窓みたいな存在で、個人がその力を社会に役立てるための場所。それを提供するのが会社だから、リストラして、会社の建物だけが残るというのはまったく意味がないこと。だから、リストラは絶対やらないと宣言しちゃいました。そうじゃなくて、人が成長するようにするしかない。ということで、腰を据えて話し合って、お客様と向き合って、社会と向き合って、一つ一つ、企業文化づくりというかチーム作りをやってきました。10年くらいかかりましたけど、10年かけて土を耕してきて、そこに草や木が生えて花が咲いたり実がなったりする。その土ができているから、逆に言うとそう簡単には崩れない状態になった。そういう意味では、時間はかかったけど、やり方としては間違ってなかったかなと思います。

「手を挙げて参加する」ということ

今の企業文化は、青井さんが社長になられてから10年くらいかけてゼロからつくってこられたということですよね。

そうですね。それまでの企業文化って、それまでの時代背景に影響を受けていて、当然高度成長期みたいなものを反映していて、高度成長期からバブルに至るまでの異常な時期の異常な成功体験みたいなものが染みついてるわけですよ。でも、時代はバブル以降すっかり変わった。時代背景も全然違う。そうなると、前の時代背景で培われた成功体験みたいなものをいい意味で壊して新しく培っていかなければいけないので、やっぱりついてこれない人はついてこれなくて、大変だったと思います。

ここまでのお話を聴いて、共感することばかりです。僕たちも仲間を採用するときには、その人の自己実現の方向性と会社のビジョンの方向性が合っていることをまず確認しています。それがそろっていないと、Willで仕事に向き合えない。そのベクトルが合っていることが大前提として重要だと思っています。ちょうど今日ここに来るときにも考えていたんですが、そのベクトルが合った上で、やっぱりジェネシア・ベンチャーズ(会社)は舞台であって、メンバー個々がスタンドアローンでやるよりも、その舞台の上でやることによって成長が早まったり、いろいろな人とよりたくさん会えたり、自己実現に向かえたり、そのスピードが上がったりする。そういう場所を作ることが、チームでやる意味というか、会社の役割なのかなって思いますね。やもすると、メンバーを管理することが経営だとか、××させることが経営だとかってなりがちですけど、そうではなくて。まさに「個人の成長=会社の成長」と考えた場づくりをしたいですね。そのためには、やっぱりベースの部分がそろっていないといけませんが。「共につくる」という考え方を社内というチームに持ち込むと、自然とこういう発想になると思います。

個人的には、コロナ禍によってアフターデジタルの世界がぐっと近づくことになったと思うんですけど、そこで、青井さんが10年かけてやられた組織カルチャーの転換みたいなことが求められている企業もあると思います。僕は青井さんを見ていて、ある意味で「イマドキ」だし、ある意味で「原点回帰」だし、すごく共感します。その延長線上でお伺いしたいのですが、青井さんにとって「強いチーム」ってどういうチームをイメージしていますか?

やっぱり、人に言われたことをやっている限りはオーナーシップって出にくいと思うんですよね。なので、我々は「手を挙げて参加する」ことをしています。ベンチャーと大企業の違いって、大企業にはゼロから自分はこれをやりたいっていう強いWillを持って自ら旗を掲げる人があんまり来ないっていうところかと思います。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、ただ単にタイプが違うという意味で。でも、いくつか旗を掲げて、こういうことやりたい人集まれ!ってやると、ものすごくやりたい!絶対に私にやらせてください!って人がいるわけですよ。全員ができればいいんですけど、まずは少数精鋭でやり出してみる。そうすると、すごくパワーが爆発して。アニメ関連の事業も4年間で100億円くらいの事業になりました。時には経営陣が誘導したり、つまずいたときは「じゃあこうしたら?」と手を差し伸べたり、あるいは、慢心したときにはちょっとお尻を叩いてみたりとかしますけど、そうしていろいろしながらやっていくと、基本的には「好きこそものの上手なれ」だと思うので、自分の好きなことに対して自分で手を挙げてやるってなれば、チームもすごくフラットになるし、オーナーシップが出てくるから、あとは雪だるまみたいにドライブかかっていっちゃう。そういう場づくりとか、あとは機会ですよね、それをどういう風に作っていくか。

それは、事業部でもいいし、当社では「プロジェクト活動」といってクラブ活動みたいなことをやっているんですけど、「イニシアチブ」といって特定のテーマを決めて短期決戦で提案してもらうとか、先日田島さんに審査員をしていただいたビジネスプランコンテストとか、いろいろな場を作って、誰かがどこかで、―野球だけじゃなくてサッカーもやろうよとか、球技だけじゃなくて陸上とか水泳もやろうよとか、囲碁とか将棋とか音楽もやろうよとか―、 何かで手を挙げられて、何かで活躍できればいいなって。うちは社員が5,000人もいますから、そういう場、そういう機会を作っていって、全体として活気のある、主体性の高い、大企業で安定してるけどやりがいがある、そういうチームを作っていきたいですね。

青井さん個人が幼少期のころから考えられていたことが、今の丸井グループのビジョンやミッション、メンバーの活躍への考え方とかにすごくリンクしているように感じます。自分がやりたいこと、自分で選ぶこと。個人のWillをいかに引き出して、幸せを実現させること。それらを会社としての成果とも結びつけて考えられているように聴こえます。そんなことはないですか?

自分のことは自分でよくわからないですけど、田島さんがそう感じるということであれば、そうなのかなと思います。

「二つで一つ」という、独特さがいい

さて、ここまでチームとしての丸井グループについてお伺いしてきましたけど、今リテールの部分は、コロナの影響もあってオンラインの存在感が増して、大きな転換期にあると思います。あと、丸井グループの場合は、金融の面でも、これまでの金融のプレーヤーではない人たちが入ってき始めている最中です。そういったトレンドの中で、これからの丸井グループが取っていくポジショニングのイメージを教えてください。

当社は1931年に、家具の月賦販売で創業しました。家具って高価ですし長く使うものだから、その代金をご用立てして月々の分割払いで返済していただくというビジネスだったんです。なので、コインの表と裏みたいに、小売りと金融がずっと一体で来ているんですよね。だから、「小売りをやってて金融を始めたんですか?」って見られることもあるんですけど、そうじゃなくて、最初から両方やってるんです。あるいは、「小売りなんですか?金融なんですか?」とか、「お店やってるけど実は金融業なんだよね」とか言われたりもするんですけど、両方なんです。そういう二面性というか、二つで一つというちょっと独特なところがあって。その分、誤解されたり「わかりにくい」って言われたこともあるんですけど、この「わかりにくさ」を実はすごく気に入っています。独特じゃないですか。二つで一つっていうのが、いいなぁって。

そういう意味で言うと、小売りから見た課題もあれば、金融から見た課題も両方あります、それらをどう調和させていくか、解決させていくか、を考えるのはすごくおもしろい。小売りで言うと、withコロナでeコマース支出ってぐっと上がるじゃないですか。アメリカなんて、わずか八週間でEC売上高が17%から27%まで、10%上がっています[*3]。日本もきっと同じようにぐっと伸びているはず。中国ではフードデリバリーが台頭してきて、飲食は行かないと食べられないみたいに言ってたのが、飲食すらeコマースの対象になっていたりとか、これまでの傾向がさらに凝縮されて加速していくと思うんですね。そうすると、基本的にモノでもサービスでも飲食でも、インターネットで買えないものはない、インターネットでどんなものでもいつでもどこでも買えるようになります。わざわざ買いに行かなくてはいけない、わざわざ食べに行かなくてはいけないというはむしろストレスという、これまでとは逆転した状況がアフターデジタルです。とはいってもまだEC化率は20%だからまだ80%が未完だよね、まだ大丈夫だよねって見るんじゃなくて、基本的には、前提条件として全部デジタルに発展してきているんだっていう風に想定して、自分たちから、じゃあどうするって考えない限りはもうジリ貧が続くだけで、そのジリ貧を今回のコロナ禍が加速させるわけですよね。

だから、今こそアフターデジタルの側から、すべてがインターネットで買えるようになった時の店舗はこれまでの店舗とどう違うのか?どう定義を変えて進化させていかなくてはいけないのか?ということが本格的に問われると思っています。消費自体はそんなに伸びない中で、リアルからeコマースにチャネルが入れ替わっていくわけですから、eコマースと競争するんじゃなくて、eコマースと共創・協業するようなかたちで、成長トレンドの波に乗らなきゃいけない。そうすると、eコマースはeコマースで、当初は対フィジカルストアってことでやってきたんですけど、例えばオンラインでの新規顧客の獲得コストなんかもだんだん構造が変化して高くなってきたときに、やっぱりリアルのトラフィックの中で新規顧客を開拓していくストアって非常に魅力的だよねとなる。そうすると、だんだんOMOのように融合してくるわけです。なので、その融合を加速する、融合の受け皿になる、つまりOMO型のeコマースや、D2C等のプラットフォームでありインキュベーターとしての体験を提供する存在になる。新規顧客の獲得、顧客とのエンゲージメント、こういうところの役割を担うような、そういう商業施設になっていけば、館ビジネスとしても、この入れ替わりに伸びていく長期トレンドに乗ることができるんじゃないかと思います。

キャッシュレスもすごくおもしろいんですよね。去年、〇〇Payっていうのがすごく注目されて、国もそれを後押しするようなかたちでポイント還元キャンペーンを行いました。これがどういう結果だったかというと、一番伸びたのはやっぱりクレジットカードだったんですよね。全くのゼロの状態からQRコード決済の認知度はあがりましたけど、当初言われていたように、クレジットカードにとって代わって中国のようにそれがスタンダードになるという状況には程遠い。僕は必ずこうなると思ってたので、皆さんがそっちの競争をしているうちに、クレジットカードにしかできないことを着々と進めてきました。定期払いやサブスクリプションなど、銀行口座取引の中にクレジットカードとして入っていって、その取り扱いを我々のクレジットカード経由に切り替えていただくということを進めてきたんですけど、それらはこのコロナ禍でもあまり打撃を受けていないんですよ。銀行で自動的に引き落とされるもの、例えば保険の支払いや家賃は、家を出ようが出まいが(自粛しようがしまいが)ずっと発生する固定費的なものなので。もちろん、これで勝負あったというわけじゃなくてあくまで第一ラウンドですけどね。いわゆるペイメントの勝負っていうと、次はスーパーアプリだと思うんです。我々もスーパーアプリは二年以上前からずっと構想して着々とやっているところで、今β版が実装に入っています。このあたりができてきたときに、第二ラウンドがどうなるか。僕はけっこう自信があるので、これからがまた楽しみです。

それは楽しみですね。 先日、ビジネスプランコンテストの審査員をやらせていただいて感じたのが、今後のリテールのあり方というところが、オフラインではオフラインでしかできないことが残って、それ以外はインターネット(オンライン)が吸収していくという印象でした。究極的には、オフラインに残る価値は、人とつながることと体験すること。VRとかがいくら普及しても、人とつながることとか体験することってなかなかオンラインだけでは厳しいと思うんですよね。そこで、オフラインで人とつながったり体験したりする場を提供することで、マネタイズにもつながり、丸井グループのカード事業などとも連携でき、かつ丸井グループのファンになる、そんな体験やつながりを用意しつつ、決済などの部分はオンラインで取り込んでいくような、オンラインを中心にしつつオフラインをレバレッジしていくような手の打ち方は、現状丸井グループくらいしかできないんじゃないかなと思っています。

[*3]Ecommerce Sales Growth as % of Retail IN UNITED STATES IN 2020|GA Agency

企業価値は「ステークホルダーの調和」で定義される

ただ、丸井グループや青井さんの考え方をお聞きしていると、本当に「自分たちが総取りするんじゃなくて、スタートアップと連携していくんだ」と明確に示されているじゃないですか。大企業の場合は体力がある分、基本的には強者の戦略で取りに行こうとすると思うんですが、珍しいことだと思います。 そのあたりで、ステークホルダーとの関係性をどう位置付けていますか?先日のテナントさんへの対応[*4]なども、丸井さんすごいですね!と話題になっていましたが、何か意識されていることがあれば知りたいです。

企業価値というのは、これまでの昭和の時代なら業績でしたよね。国や社会が右肩上がりだったから、何期連続増収増益っていう業績で決まっていた。当社の場合も、30期連続増収増益という、レガシーがあったんです。その夢をもう一度、ってことで苦しくなっちゃったんですけどね。じゃあ次の企業価値を決めるもの、業績が伸び続けるっていうことに代わるものって何だろう?と考えました。でも、個人消費が20年も30年も伸びていないわけじゃないですか。我々の主力ターゲットの若い人たちも非正規雇用が増えて、収入(平均賃金)もどんどん減っていってる。アパレルは、総量が増えても単価が1/2、1/3になって、マーケットはどんどん縮小しているという流れの中で、業績の伸ばしようがない。でも、企業価値っていうのは業績だけでは決まらない。例えば、分母と分子という二つの戦略があるので、企業価値というものにすごく魅力というか可能性を感じたわけです。業績はもう上がらない、GDPはもう上がらない、だけど、価値は上げられる。じゃあ企業価値って何だっけ―?と、自分の頭で考えて自分で答えを出したんです。それは、「ステークホルダーによって定義される」ということなんですよね。

ステークホルダーにはそれぞれの利害があるよね、と。そして、それは短期的にはけっこう対立もある。例えば、社員が給料でとるのか株主が配当でとるのか、お客さんが安い値段で買うのか取引先が高い原価をとるのか、と対立に見えるところもあるわけですけど、それを中長期的に見て、かつお互いによくすり合わせていくと、利害が重なるところが必ずある。その重なるところ、調和するところを大きくしていくことが企業価値だと定義したわけです。なので、もともとこれって業績とは違うパラダイムで、企業価値を向上させていくということは、ステークホルダーありきでその様々な利益の相違を乗り越えて、その重なる部分に注目していくということです。じゃあどうやったらその重なりを大きくしていけるか。そのためには、「対話」と「共創」しかないんですよ。だからそもそも、丸井だけがとか、自分たちだけが、という発想が、パラダイムシフトをした時点でなくなってる。この企業という場にいろいろなステークホルダーが参加している中で、全員の利益の重なりをどうすれば大きくできますか、というゲームになっている。

利益など、定量的な項目以外の重要性が増してきていますよね。クラウドファンディングのMakuake社も先日、時価総額が1,000億円を超えたんですけど、共感経済というかファンの多さというか、そういった部分もバリュエーションに織り込まれている気がします。BASE社などにもそれはすごく感じてて。

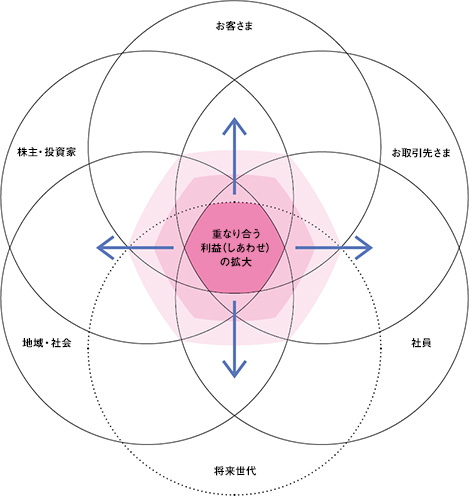

昔はよく成長期待と言われていました。それは今もなくならないと思うけど、だんだんステークホルダーキャピタリズムとかESGとか言われるようになってきて、たぶんこのwithコロナでもESGは加速すると思います。考えてみると、僕らは「6ステークホルダー」を掲げてるんですけど、いわゆる金銭的なリターンに最も敏感なステークホルダーは株主です。もちろんお客様も敏感ではありますけど、お客様はそれだけじゃないんですよね。社員も、給料や処遇は大事ですけど、やっぱり働きがいも大事じゃないですか。お取引先も、取引条件は大事だけど、やっぱり困ってるときに助けてくれるとか、一緒に頑張ることで伸びることができるとか、宿題をもらうことによって成長できるとか、そういうパートナーシップってすごく大事じゃないですか。地域社会や社会っていうのも、税金だけ納めていればいいかとか、お祭りに寄付さえ出してくれればいいかというと、それだけじゃない。我々は、6番目のステークホルダーを「将来世代」って言っていて、子どもたちに豊かな地球環境や自然を残していく、そのために子どもたち=将来世代と共創していこうって言ってるんですけど、ここには本当にお金の話が出てこないんですよ。ということは、6ステークホルダーでダイヤグラムみたいなものを作ってみると、金銭的にカバーできているのは株主に偏っているんじゃないかなと。それ以外って実は、金銭以外の欲求というか、期待じゃないかなと。その全部を満たしていきましょうという想いがあります。金銭か金銭以外か、利益かそれ以外かじゃなくて、利益も含めて全部、できるだけ丸く(丸に近い六角形に)していきましょうというのがESGじゃないかなって思っています。

[*4]新型コロナウイルスを乗り越えるためのパートナーシップ強化について|株式会社丸井グループ

これからをつくる、「将来世代」との共創

多様性や、青井さんご自身があまのじゃくとか、独特さという言葉も出てきましたけど、そういうところが青井さんの人生を通じたキーワードになっているのかなと感じました。差別という言葉も出てきましたけど、そういうものも、好きなことに手を挙げて熱中していると、ある種跳ね飛ばせてしまう、多様性がいいところに替えられる、というところが、青井さんのエッセンスというか大事にされている想いなのかなと。その先、この先に、青井さんご自身としてこうありたいというイメージはありますか?

これからはもっと丸井グループの枠を超えて、ステークホルダーとか、エコシステムみたいな感じで考えてみたいですね。今、経済や社会は300年ぶりくらいのすごく大きな転換期だと思うので、この転換を成功させないといけないじゃないですか。そこに向けて主役になってくるのはやっぱり将来世代の子どもたち・若者たちなので、その将来世代をバックアップするというか、その子たちが活躍して次の社会をつくっていけるような、そういう後押しをしたいなぁって思ってます。だから、これまではお客様と株主をステークホルダーの中でも最も大事にしてきましたが、これからは将来世代である子どもたちのためにいきたいですね。ステークホルダーを差別しちゃいけないので、(他の経営陣と)分担して・・

そういえば、先ほどの「6ステークホルダー」ってまだ一般的な考え方ではないですよね?

ネットで検索したけど出てこないですね。僕らが勝手に呼んでます。もう一人、GPIFの水野さんという方が6ステークホルダーと言っていましたが、GPIFを辞められたので、公の場で6ステークホルダーっていう人はもうあまりいないと思います。

6の構成要素は何でしたっけ?

お客様、株主・投資家、お取引先様、地域社会、社員、将来世代です。これがすごくおもしろくて、地球とか環境が出てこないんですよね。ステークホルダーに環境を入れている人もいるんですけど、ステークホルダー(Stakeholder)って-erがついてるから、人だよねと。環境って人じゃないんじゃないかなって。これって、りんごとみかんが混ざっちゃってるみたいなことじゃないかなって。でも、環境も切り捨てられないのでどうしたらいいかを考えていたときに読んだのが、アメリカの天才学者であるバックミンスター・フラーの『宇宙船地球号操縦マニュアル』[*5]っていう本で、その中に「富」の定義として、「富とは、将来世代のために私たちが残すことができる未来の日数である」って書いてあったんです。すっげえなぁ!って。「将来世代のために残せる将来の日数」、我々が使い果たしちゃったら、将来世代のための日数が減っちゃうわけじゃないですか。地球環境問題っていうのは、将来世代の問題だったわけなんですよね。そうか・・っていう啓示みたいなものがありました。すごく興奮しました。だからずっと、お客様との共創とか社員との共創とか株主との共創とか、いろいろやってきたんですけど、最後に一番力を入れてやりたいのって、将来世代だよねと。その中にベンチャーとの共創も入ってるし、スモールビジネスとかもやっていきたいなぁと思っています。

あと、ケイト・ラワースという人を知っていますか?『ドーナツ・エコノミー(ドーナツ経済学が世界を救う)』[*6]っていうのがまた素晴らしい本で。今度僕ら中期経営計画を作るんですけど、このフレームワークを使って作ろうかなって思ってるくらい、すごくよくできていて。「未来の経済学」みたいな話なんですけど、この冒頭にもやっぱりバックミンスター・フラーが出てきます。最近「未来の経済学」っていうのがマイブームで、いろいろ読んでるんですけど、これが一番ぴんときました。サステナビリティってなんとなくこう、イデオロギーに行っちゃうじゃないですか。何でやらないんだ!みたいな。でも、この人は経済学から入ってるので、ちゃんと裏付けがあって。成長をどうやって乗り越えるかっていうのが課題なんです。成長を目指すのはもうダメだよねっていう人はいるんですけど、成長はたしかにしてないし、しようとしても持続不可能だけど、じゃあ成長を否定したらどうするの?という答えを誰も出せてない中で、この人は「着陸」という概念を書いたんです。要するに、飛行機が上っていくような感じで指数関数的に上っていくのが「成長」で、これが平らになるのが「成熟」で、彼女はさらに「着地」させようって言ってて。どうやって着地させるかがこれからの経済学なんだって言ってるんですね。そこに循環型経済が出てきたり再生エネルギーが出てきたりするんですよね。オールドエコノミーから循環型のニューエコノミーにシフトしていくという。オールドエコノミーは衰退するけど、ニューエコノミーは成長していける。産業として、あるいはミクロの経営として。だからこっちにつけばいいんだよねって。

その考え方はとても興味深いですね。僕たちも、あるべき世界に向かう上での経済活動としてのサステナビリティの本質や、その手段としての共創、また利益など定量的に測れるもの以外の価値が可視化され、評価される、より本質的な企業価値などについて、チーム内でもよくディスカッションしていますし、とても意識しています。

今日は青井さんから、「人の成長=企業の成長」をはじめ、丸井グループのミッションに込められたストーリーなどをお聞きすることができ、改めて共通する想いを感じました。僕たち自身も、「僕たちの成長=産業の成長」と捉えて、あるべき未来についてしっかりと考え、その実現に向けてステークホルダーを巻き込みながら全力でアクションしていきたいと思います。

またぜひ引き続き、共創させてください。今日は本当にありがとうございました!

[*5]宇宙船地球号操縦マニュアル:1968年にアメリカで出版されたバックミンスター・フラーによる書籍。ワシントンD.C.のショアハムホテルで開催された米国計画家協会の設立50周年記念大会での1967年10月16日の講演に基づく。本書では地球を宇宙を飛ぶ宇宙船になぞらえる。この宇宙船は資源がかぎられ、外からの供給がない。|Wikipediaより

[*参考(青井さんのブックレビュー)]#001 宇宙船地球号 操縦マニュアル|この指とーまれ!by MARUI GROUP[*6]ドーナツ経済学が世界を救う:ケイト・ラワース (著) , Kate Raworth (原著), 黒輪 篤嗣 (翻訳)

※こちらは、2020/9/2時点の情報です

(デザイン:割石 裕太さん、写真:尾上恭大さん、聞き手/まとめ:ジェネシア・ベンチャーズ 吉田 愛)